《产业园区真的需要物业企业吗?》中我们提出,产业园的长远的高质量发展离不开物业企业提供专业化、精细化的服务。物业企业凭借专业的基础服务能力、出色的成本管控以及以人为本的服务底色,始终占据了园区服务的一席之地。尤其随着物业企业服务扩容,物企在产业园中所做的贡献越来越突出,逐渐扮演更为关键的角色。

此篇将着重分析园区服务行业的竞争格局,探讨当下竞争格局发生的变化,以及物企竞争地位的转变。以便更好地把握物企在园区服务竞争中的战略地位、发展趋势以及新的机遇和挑战。

一、顶层设计决定下游格局,园区服务

以政府园区平台企业为主导

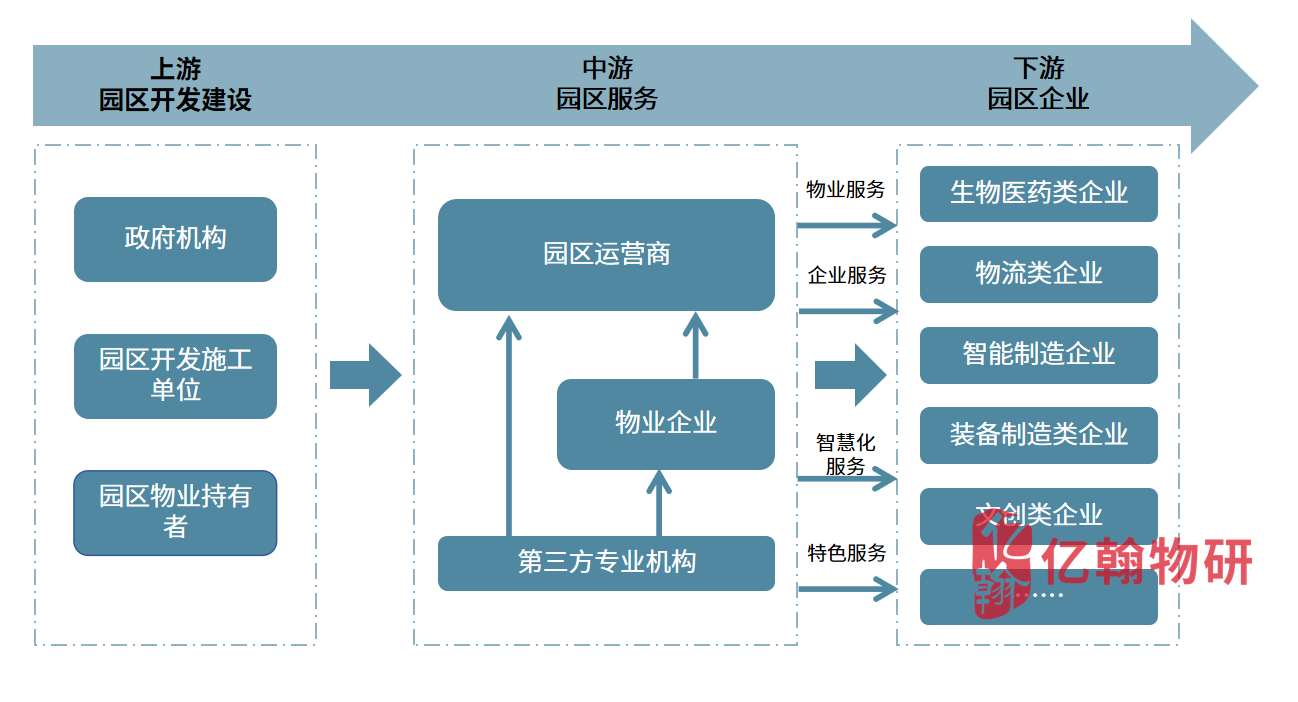

从产业园产业链视角来看,产业园上游的主要参与主体由地方政府、园区物业持有者、园区开发建设单位等。产业园下游则是需要入驻到园区的各类型企业。而产业园的中游就是园区运营和管理服务的部分,承接自上游完成开发建设的产业园区的运营管理,并且进一步为企业提供服务。园区运营服务行业主要的参与者包括园区运营商、物业企业及第三方专业服务机构,主要提供招商服务、企业服务、物业服务以及其他的一些智慧化服务和特色服务。

图表:产业园产业链

资料来源:亿翰物研整理

基于我国产业园的发展背景,我国园区服务行业形成了上游主导下游格局的情况。园区服务行业中园区运营商是主导者,这类企业的业务主要涉及产业园区开发、物业销售和租赁等,且以园区开发业务为主,园区运营服务算不上核心业务,但由于拥有园区物业产权,资金雄厚,资源充分,自然蚕食下游市场,因此也沉淀了成熟的园区运营管理经验。

提供园区运营服务的企业主要分为两类,一类是依托于经开区、高新区等产业园区规划开发背景的地方政府平台企业,如张江高科、陆家嘴、苏州高新等;另一类则是市场化的民营企业,如亿达中国、华夏幸福等。其中又以政府园区平台企业为主导者。

上述提供园区运营服务的企业通常有两种方式为园区提供物业服务,一是聘请物业企业制定园区的物业服务方案,由物企自行提供服务或聘请第三方专业机构进行服务,园区运营企业只对物业企业进行考核。二是园区运营企业自行制定物业服务方案,聘请物业企业及第三方专业机构提供细项服务。

由此可见,物业企业在产业园产业链中的竞争地位整体较为被动。但是随着物业企业不断拓展服务边界,以及产业园运营核心的转变,产业园运营服务行业的竞争格局悄然发生变化。物业企业正在从单纯提供物业服务的第三方机构,不断向能够提供园区整体运营服务的园区运营商逼近。

二、竞争格局已破,物企正在开山铺道

随着我国产业园区进入全新的发展阶段,产业园对于园区运营服务的需求和重视程度推上了高点。新旧园区逻辑的转变之际,一面是原先的园区运营商由重向轻进行转型,园区运营更加注重产业园生态以及园区内企业的发展需求;一面是新的发展阶段下行业仍处于初期探索,市场上尚未有成熟的、专注于园区运营服务的园区服务主体,同时轻资产化趋势下削弱了资金壁垒。因此当下时点将促使更多的主体涌入到园区服务市场当中,物业企业将会是其中有力的角逐队伍之一。

近年来,物业企业进入产业园区的趋势已然明显。越来越多的物企拓展产业园区业态的物业服务项目,同时率先进入园区服务领域的那批物企,也在不断地开发和延伸园区服务供给链条,打造新的盈利增长点。如今,物业企业已经打破原来的园区服务竞争格局,部分物业企业已经初步打通了从物业服务到整体园区服务的体系,加入到园区运营服务的竞争队列当中。物企在产业园产业链中的身份,也逐渐从纯粹的提供物业服务的第三方专业公司升级为园区服务供应商。

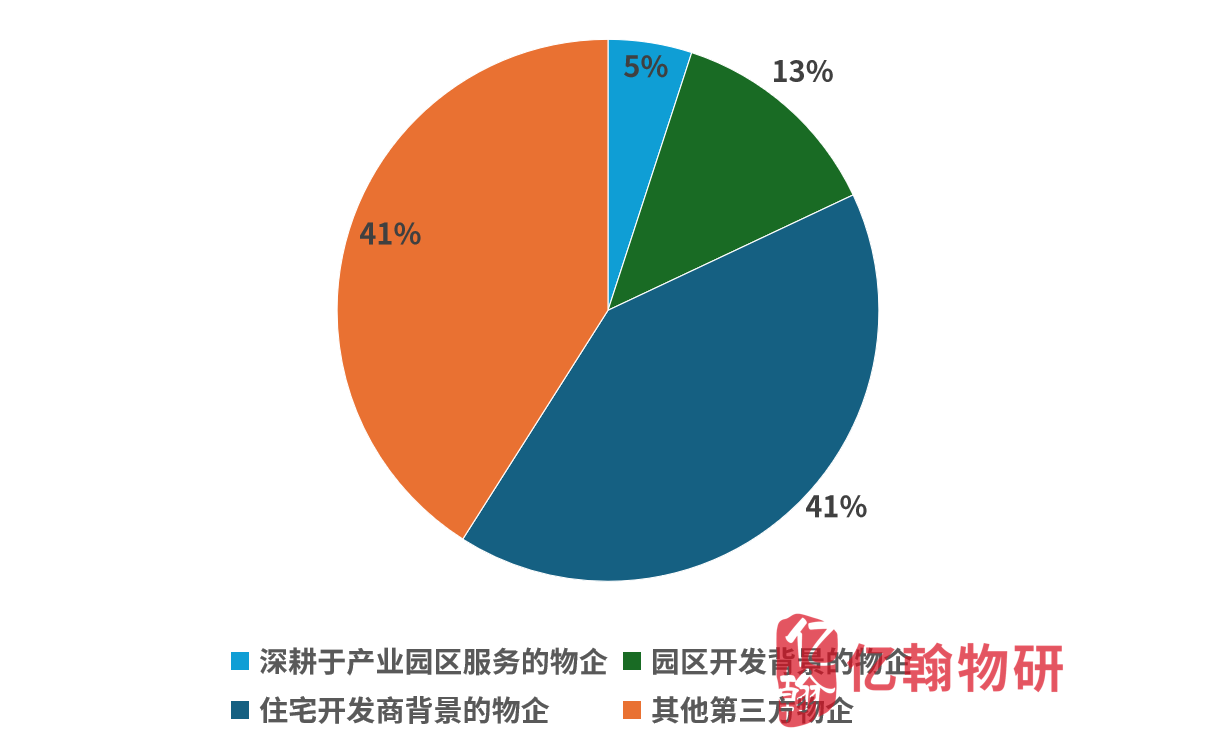

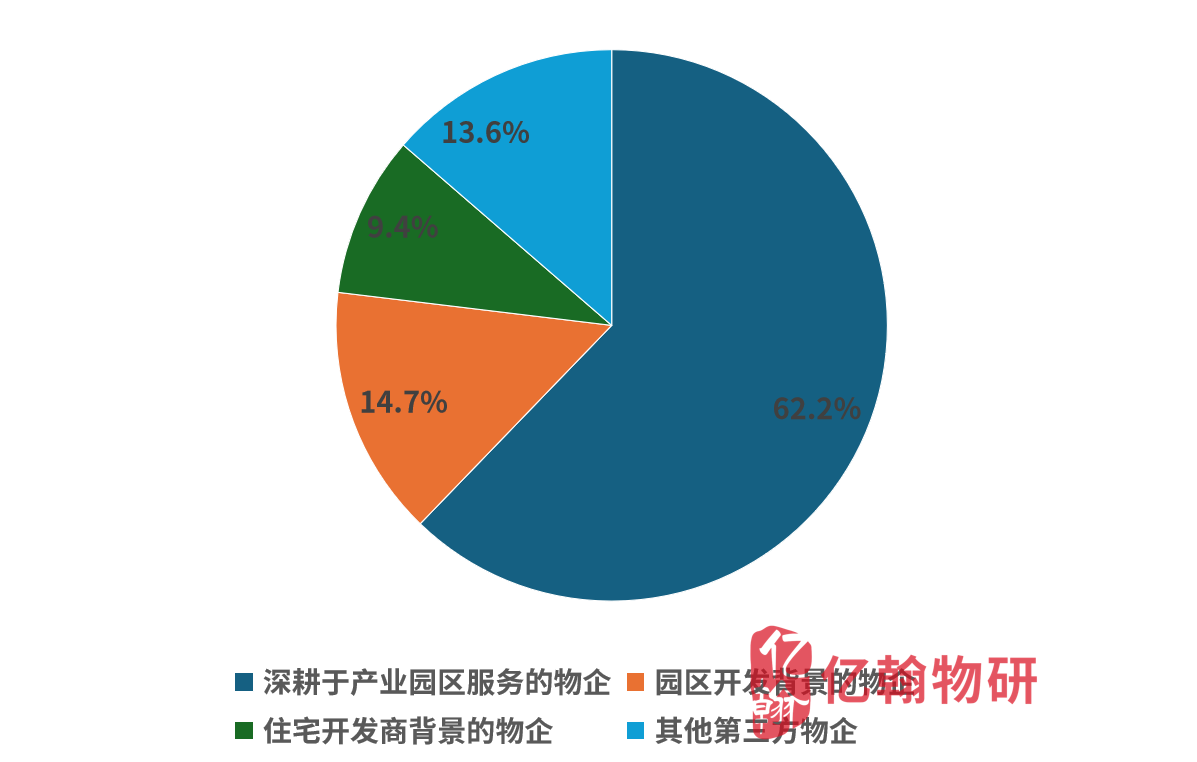

根据亿翰物研统计的2023年产业园业态物业项目拓展百强名单来看,其中的外拓主力是住宅开发商旗下的物业企业,物企数量占到41%,同时从拓展项目数量占比上看,这类物企所拓项目数量占比达到62.2%,展现出了一定的外拓能力。拓展百强物企中具有园区开发背景的物企占比为13%,这类物企同样会通过市场化的外拓来争取业务规模,外拓项目数量占到14.7%。相较之下,专精于产业园业态物业服务的物企数量较少,但是却有较高的外拓份额,外拓项目数量占比达到9.4%。此外,由于产业园物业服务的专业化程度较高,具有一定壁垒,所以可以看到拓展百强中其他第三方物企虽然数量众多,但是拓展能力相当有限。

图表:产业园区业态物业项目外拓百强结构

图表:各类物企产业园区物业项目拓展数量占比

数据来源:亿翰物研

三、三类物业企业、将率先实现战略地位升级

从当下物企的发展趋势来看,我们认为能够在产业园运营服务行业中实现竞争地位升级的物企主要有三类,一是始终处于园区服务格局内的具有园区开发背景的物业企业,如招商积余公布的2023年年报显示,产业园区业态在管面积4063.48万平方米,同比增长19.8%,业务规模持续有保障;二是在房地产行业累积成熟开发经验的传统住宅开发商旗下的物业企业,透过资源、品牌优势不断拓展产业园区业态项目;三是一路以来持续深耕于产业园区物业服务的市场化物业企业,凭借多年沉淀的成熟服务体系开疆拓土。

01园区开发商背景的物业企业

在所有物业企业当中,拥有园区开发商背景的物企具有较为领先的地位。因为这类企业本身就承担了母公司开发的产业园区的物业服务,积累了大量的产业园物业服务经验。不止于此,依托于母公司完整的园区运营服务体系和资源优势,方便这类物业企业建构园区运营服务体系,或是通过兄弟企业的协同来实现园区服务链条的延伸。

具体来看,园区开发背景的物企主要包含两类,一类是政府园区平台旗下的物业企业,如漕河泾物业、深圳天安物业、苏新服务、招商积余等,另一类是市场化的民营企业主体,如华夏幸福旗下的幸福基业物业、亿达中国旗下的亿达物业。这两类企业各有特点,前者因其国资背景属性,能够获得国家政策支持,以及地方政府的背书,因此风险程度较低,同时不缺项目。但随市场化改革,政策补贴退坡,这类企业始终要走向市场化的、自负盈亏的道路。总的来说,这类企业还是能够占据园区服务很大的一部分市场,但由于市场化程度不深,成本管控和创新能力较市场化企业匮乏,预计未来市场份额将有所下滑。

而具有开发商背景的民营企业主体由于本身就在市场化体系下建立,具有较高的专业化程度以及项目拓展能力,也较早的进行由重向轻的转型,如亿达中国等。并且长期竞争之下仍然能够活跃于市场上的,必然已经建立起较高的品牌知名度,积累了丰富资源渠道。因此我们认为在未来的竞争格局中,这类企业将长期保持良好的竞争态势,市场份额将稳步提升。

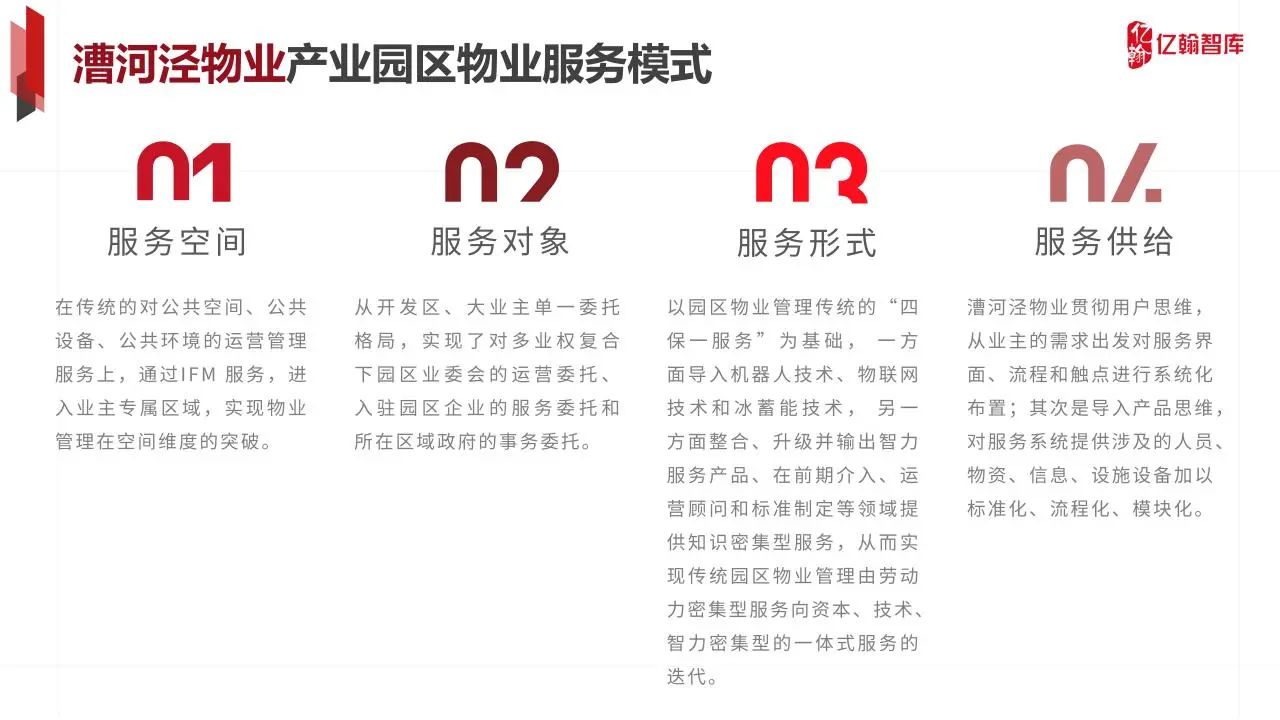

图表:漕河泾物业产业园区物业服务模式

资料来源:公开资料,亿翰物研整理

02传统住宅开发商背景的物业企业

近年来,由于国家层面的宏观调控和房地产暴雷风险影响,房地产行业进入深度调整,不少传统住宅开发企业开始转战产业地产领域。住宅开发企业长年累积的经验以及成熟的开发体系,能够帮助企业较好的衔接到产业地产开发领域,如碧桂园、万科、绿城、金地等传统住宅开发企业纷纷布局产业园。而作为这类企业旗下的物业企业和其他专业公司,自然而然承接起了产业园区开发完成后的运营服务重任。随着传统住宅开发商对产业园开发体系的进一步健全,以及市场份额进一步扩大,这类物企将在扩大在园区服务中占据的市场份额。

另一方面,从物企角度出发,随着住宅增量市场见顶,物企也正在积极拓展产业园业态的项目,依托于房地产母公司的资源优势和品牌优势,能够有利于物企进行项目拓展。同时为了能在园区业态中持续创造盈利增长点,物企也是不断延伸服务链条,逐渐健全园区各版块的服务供给能力。

在上述两个维度的共同作用之下,具有房地产开发商背景的物企能够在园区服务竞争中取得较好的发展,逐步占据更大的市场空间。特别是在经历当下这一波生存压力考验后,依然能够存活于市场上的物业企业将展现出更强的发展韧性。因此,我们认为在接下来的园区服务竞争格局中必然少不了这类企业的身影,同时也有望看见这类物企异军突起,成为市场上的主要力量之一。

图表:绿城服务产业园区物业服务模式

资料来源:公开资料,亿翰物研整理

03深耕于产业园业态的市场化物业企业

随着放管服以及产业园市场化的推进,不少市场化的物业企业进入到园区运营服务行业,如特发服务、均豪不动产等。通常这类物企在市场上的份额不高,主要特点是依赖于已经建立合作的物业持有者,同时依托自有资源进行市场拓展。但我们认为这类物企同样具有战略地位跃升潜力。一是因为这类企业长期服务于产业园业态,已经建立成熟的标准化的服务体系。二是这类企业多见与大型实体企业合作,合作的时间周期较长,且服务需求个性化,物企能充分沉淀业务经验。三是和大型实体企业的合作弱化了招商职能,更为侧重于物业服务、企业服务以及其他的一些特色服务,包括园区配套、园区智慧化等,有利于物企建立独特的竞争优势,进行差异化的竞争。

因此,虽然这类物企占据的市场份额并不大,但是对于自有园区的大型实体企业而言,这类物企或许是不二之选。

图表:特发服务产业园区物业服务模式

资料来源:公开资料,亿翰物研整理

04 总结

总的来说,物业企业已经初步打破园区服务行业的竞争格局,我们认为有以上三类物企有希望能够在竞争中快速实现角色升级。产业园区与物业管理的深度融合,不仅是响应国家高质量发展战略的关键举措,更是把握时代机遇、实现跨越式增长的必由之路。产业园区作为产业转型升级和提质增效的重要空间载体,更是成为驱动产业创新的关键引擎。

特别打造“2024产业园区生态资源高质量发展峰会暨产业运营展区”

为了深入探讨这一议题,广州物博会联合亿翰智库共同发起 “产业·科技”良性循环——2024产业园区生态资源高质量发展峰会,并特别设立“产业运营展区”,在第五届广州物博会现场,通过“论坛+展区”有机结合的方式,链接产业协会、产业企业、产业资本、园区运营商、物业服务商、上下游产业链供应商等多方资源,研讨“产业-科技”的良性循环生态模式,以前瞻多元视角,深化整合招商资源、搭建资源对接平台、打通园区供需链路、建强专家智库,推动平台赋能,为产业园区的发展提供新思路、新动力。欢迎产业园区相关企业共同参加,探讨交流。